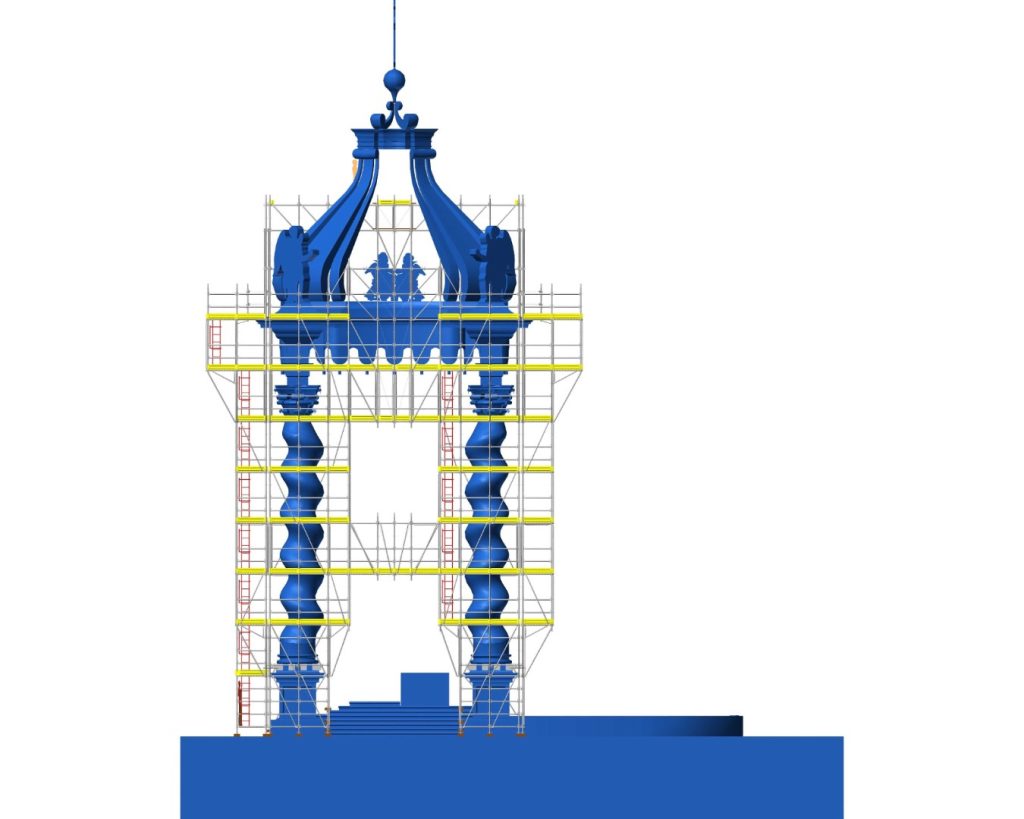

Le chiffre métrique de la hauteur - près de 30 mètres - explique à lui seul la cohérence de l'ensemble. Si l'on ajoute les dimensions en plan - 5,0 x 6,0 mètres à l'axe des colonnes, 7,50 x 8,50 à la tête des chapiteaux - on comprend tout de suite comment même la structure "provisoire" du XVIIIe siècle peut se voir attribuer, hier comme aujourd'hui, le rang de "monumentale".

Chaque colonne était desservie par un plan de travail tous les trois mètres environ, un échafaudage continu permettait de travailler sur le "ciel" du Baldaquin, sur les chapiteaux et sur les grands entablements à poutres. Un deuxième système d'échafaudage, relativement autonome en termes statiques et de composants, desservait le niveau médian des volutes, puis se séparait en un troisième, poussé jusqu'au globe et à la croix.

Il est cependant clair que les saillies des montants verticaux ne sont disposées qu'en correspondance avec les colonnes et à proximité des bases en pierre de celles-ci, en raison de l'exiguïté des surfaces d'appui dimensionnelles au pied. Si le complexe du tombeau de Pierre a été une contrainte pour le Bernin, il l'a été aussi pour ceux qui, un siècle plus tard, en ont entrepris la restauration.

Un peu plus de 250 ans après cette restauration, rien n'a changé en ce qui concerne la nécessité d'intervenir pour la conservation du Bien et, de même, la complexité des travaux d'aménagement reste la même. Les images de la page suivante fournissent un résumé concis mais exhaustif de la structure prévue.

Les principales caractéristiques de ce type de structure sont les suivantes

- polyvalence : grâce à sa conception modulaire et à ses connexions multidirectionnelles, elle s'adapte facilement aux géométries complexes, aux angles irréguliers et aux variations de hauteur ;

- flexibilité : les composants de l'échafaudage multidirectionnel peuvent être connectés dans différentes directions, ce qui permet une grande flexibilité dans l'adaptation de la structure à la forme et à la taille de l'ouvrage, ce qui est particulièrement avantageux lorsque, comme dans ce cas, il est nécessaire d'atteindre des points difficiles d'accès ;

- efficacité : cette caractéristique se traduit par une économie significative des temps de montage et de démontage, en augmentant l'efficacité spécifique de l'installation et l'efficacité générale du travail de restauration.

Comme pour l'équipement en bois du XVIIIe siècle, le schéma de soutien est "ponctuel", c'est-à-dire centré sur les axes des colonnes de bronze et avec un départ effilé, se resserrant sur le bloc de la base des colonnes.

Chaque colonne sera "enveloppée" par son propre cadre avec des plans de travail disposés avec un espacement de 2 mètres. Les quatre tours provisoires sont ensuite coiffés au sommet par un horizon continu qui comportera deux niveaux, dont le plus élevé sera la surface de travail spécifiquement dédiée à la restauration du "ciel" du Baldaquin.

Un deuxième niveau effilé "à ouvrir" permettra ensuite à la structure de servir les côtés en bois et les chapiteaux du Baldaquin et permettra le détachement des travées spatiales de l'ordre supérieur, ces dernières étant conçues pour combiner la stabilité globale des parties supérieures de l'échafaudage et l'adaptabilité aux particularités géométriques représentées par les statues et les volutes.

Dans un souci d'exhaustivité, les quatre tours seront reliées entre elles à mi-hauteur environ par une double travée praticable, liaison fonctionnelle médiane des quatre chantiers à "développement vertical" des colonnes.

Le schéma statique adopté dans le projet est celui d'un "chevalement". Ce schéma garantit l'indépendance totale de la structure provisoire par rapport à tous les composants du Baldaquin, qu'il s'agisse des colonnes ou du bois des entablements, créant ainsi un "baldaquin provisoire" en enveloppe par rapport au Baldaquin du Bernin.

Une fois achevée, toute la structure sera ensuite recouverte de toiles de couleur claire, tant sur les surfaces verticales que sur la surface horizontale - l'extrados de ce que l'on appelle la "scène royale", à une hauteur d'environ 12 mètres - qui constituera le "ciel" du maître-autel pendant toute la durée des travaux.